理論に偏りがあるということ

まずデータに偏りがあるとか研究の目的に偏りがあるというのは、どんな論文や書籍でも無条件に言えるようなものですので(つまりこのような批判をする人自身の著作にもそのまま跳ね返ってきます)、ここでは理論に偏りがあるという部分にだけ答えたいと思います。この本はそもそも、サービスとは緊張感を排除するものであるという既存理論を偏ったものであると批判するために書いたものです。ですので、私の理論が偏っておりリラックスできるサービスを強調するべきだという批判は、そもそもこの本が批判したことをそのまま繰返しているわけです。

なぜ既存理論を批判したのかがどうもうまく伝わっていないので、説明したいと思います。まず、サービスの最も重要な概念は価値共創であるというところから出発します。もし客も含めた参与者が何らかの相互作用を通して価値を一緒に作るのだとすると、サービスの中心は人と人とのやりとりということになります。つまり、ある人が何か客観的なものを見ているという主観性ではなく、それぞれが互いにどう了解し合えるのかという相互主観性が、サービスかそうでないかを分ける基準となります。ある人がサービスを客観的に見て、その価値を主観的に判断しているのだとしても、その客観であるサービスに自分自身が入ってしまっているので、結局自分がどういう人なのかが問題となります。そうするとサービスにおいては、それぞれの人がどういう人なのかを試し見極めるような緊張感が生じます。これはある程度画一化されたファストフードでも、カジュアルなレストランでも同様です。

もし緊張感がないとすると、それは相手を自分が構成する世界の中に押し込めること、あるいは自分が相手の世界に押し込められることを意味します。つまり、相手を自分に従属した人として、ひとりの人だと認めないか、あるいは圧倒的な神様や王様のような相手に対して全面的に従属するかのどちらかです。このように、緊張感を排除するようなサービスの理論は、客のことを大事にしているように見えますが、実は客をひとりの人として扱うことを拒否しているということ、この本はこのことに対する批判です。ですので、私の理論が緊張感に偏っているというコメントは全くその通りですし、それが私の批判の意味だったということです。だからそもそもこの理論が批判している理論を繰り返すのではなく、正面からこの批判にどう答えるのかを示していただかなければなりません。

同様に、私の理論が現場のサービス実践から乖離しているのではないかという批判は、全くその逆です。客や従業員も緊張感の中で一緒に価値を作り上げようとしているのであって、緊張感を排除する理論はこれらの人々の実践を否定しているに等しいということです。

ところで理論のバランスというものがどういうものか、学者は考え抜かなければなりません。こういうサービスは緊張感があり、こういうサービスが緊張感がないというような理論は、考え抜かれたものかどうか疑問がある場合が多いです。多くの場合、これらの対立する理論をどのように切り分けるのかという基準が、その理論の外部にあるからです。特定のサービスを見たときに、それに緊張感があればこちらの理論をあてはめ、他方の場合は他方の理論をあてはめるというような恣意的で後付けの適用がなされ、結果的に何も説明しないばかりか、あたかも説明されたかのように見えるため実践を妨げる結果となります。

MOOC "Culture of Services"

This course explains the thesis: “Service is an act of struggle.” If you have ever wondered why you feel nervous going to upscale French restaurants and seeing a menu that barely makes sense, this course will demystify how such services are organized. You will learn that hospitality is actually about power struggles and that customer satisfaction is dialectical where trying to satisfy customers will not fully satisfy them. This course will prepare you to understand and deal with paradoxical service relations.

This MOOC will start at the end of January, 2016 and run through 8 weeks. You can take this course for free with many other people from across the world. The course is offered in English. Please register from the following site.

Culture of Services: New Perspective on Customer Relations

https://www.edx.org/course/culture-services-new-perspective-kyotoux-002x

京都大学は今年から本腰を入れてMOOCを提供しています。MOOCとは、世界中の誰でも無償で受講することができる大規模オンライン講義です。昨年までは上杉先生が一人で開拓されてきましたが、総長が自らMOOCを提供されているということで話題になっています。当初は誰もやらないということで総長に継いで私がやることになったのですが、その後スーパーグローバルユニバーシティ(SGU)の関係で、かなり多くのMOOCが集まってきました。

私は「サービスの文化」についてのMOOCを開講します。「サービスとは闘いである」というテーゼを掲げ、サービスにおける人間関係の難しさとその実践方法を、エスノメソドロジーによる経験的分析、文化人類学、社会学などの理論をもとに解き明かします。サービスにおけるつかみどころのない人間関係に興味のある方は、いくつかのヒントがあると思います。「おもてなし」とは力のぶつかり合いであること、顧客満足が禁欲主義と結びつくこと、サービスが高級になるほど笑顔、情報量、迅速さなどの「サービス」が減少すること、顧客を満足させようとすると顧客が完全に満足しなくなること、これらのことを明らかにします。サービスデザインの議論で締め括ります。

本MOOCは、2016年1月28日から8週間配信します。ビデオ講義をベースに、いくつかのインタラクティブな活動を計画しています。下記よりお申し込みください。講義は英語です。

Culture of Services: New Perspective on Customer Relations

https://www.edx.org/course/culture-services-new-perspective-kyotoux-002x

闘争、暴力、テロリズム

通常我々は闘争のような概念を避け、平和、愛、敬意、連帯、幸福などを議論します。しかし、私はこのような言説には違和感を覚えます。拙書でエマニュエル・レヴィナスに依拠したのは、サービスを議論するときに、彼のホスピタリティ/オスピタリテ(迎え入れ)の概念は避けることができないと考えたからですが、レヴィナスの理論は闘争と暴力の関係について語ることを可能にしてくれると思います(彼がそういう言葉を用いたということではありません)。

つまりこういうことです。他者とは、我々には捉えきることができない、常にあふれ出るものであるということです。他者を前にしたとき、我々は絶対的な不安、焦燥、緊張を覚えるのはこのことを意味しています。我々は他人を飼い馴らし、他のモノと同じように扱うこと、つまり他者を自分に還元することはできません。他者との関係は、単に愛、敬意、絆のような概念に回収できません。むしろ、戦争や殺人と紙一重ということになります。そして、そこからレヴィナスは平和や正義を主張したのです。私はこれが社会の理論、そしてサービスの理論の出発点でなければならないと思います。なぜなら、他者に関して愛とか敬意とかだけを語るのであれば、すでに他者を自分が(超越論的に)構成できる世界の一部として、つまり自分が飼い馴らすことができるものと捉えているからです。そこにすでに愛や敬意はありません。

サービスの言説に関しては、客の要求を満たすこと、満足させること、笑顔で居心地のよい環境を作ること、心から奉仕することなどが語られますが、このようなキラキラした言葉でサービスを語るのは、単に学者が自分のイメージをサービスに投影しているだけで、これらの言葉が何かを隠そうとしていることを知っており、かつそれを拒否しているのだと言えます。この拒否は非常に根深いものです。

闘争の概念に一方的に憎しみや暴力をこじつける必然性はありませんし、そのような短絡的な議論しかできないのでは、現在我々の直面する困難を乗り越えることは望めないのではないかと思います。我々は暴力を乗り越えないといけないのであって、暴力から逃げてはいけないと思います(もちろん理論としてということです)。

組織化の相互反映性

Yamauchi, Y. (2015). Reflexive Organizing for Knowledge Sharing: An Ethnomethodological Study of Service Technicians. Journal of Management Studies, 52(6), 742-765.

知識共有(knowledge sharing)というのはひとつの矛盾です。知識がないからそれを求めます。しかし、知らないものをどうやって求めるのか。単に質問すればいいじゃないかと言う方がおられるかもしれませんが、知らないことをどうやって質問するのか? 誰に質問するのか? 何と言えばいいのか? つまりMenoパラドックスです(プラトンに出てくるやつです)。

知識共有の相互行為を達成するためには、例えば質問をすることが可能な状況を作り出さなければなりません。そのために状況に意味付けを行うという組織化(organizing)が必要となります。組織化がなければ、つまり急に質問をしても知識共有は実現しません。この論文は、知識共有の相互行為がそれ単体では実現しえないこと、その相互行為を可能にするための組織化が不可欠であること、そしてその組織化は相互行為の中で再帰的になされることを主張するものです。具体的には、一つの行為をするとき、その行為は現在の状況を、別の社会的状況に埋め込む(embed)されることによって、状況に意味付けがなされます。時には質問すら必要ない状況を作り出し、それによって明示的に質問することなく知識共有を達成します。

Karl Weickによる組織化の理論は、言語によるセンスメイキングを重視します。組織化とは曖昧な状況を多少クリアにして、相互行為を可能とすることを指します。しかし、意味付けする(語る)言語行為と意味付けされる(語られる)行為の間の関係はどうなっているのか? あたかも、二つ別の行為があるように見えます。あたかも語るということが行為ではないかのようになります。あるいは行為は語られるまではは無秩序であるかのように説明されてしまいます。実際にはどのような行為にも、その行為の中で再帰的になされる組織化が必要です。行為があたかも簡単になされたように見える場合、例えば人が簡単に質問して答えを得る場合、組織化が必要ないかのように見えますが、組織化があるからこそ行為がそのようにあたりまえのように達成されうるわけです。

Weickの組織化論は名詞としての組織(organization)を排除し、動詞の組織化(organizing)を持ち込もうと主張するものですが、組織化と行為の関係をあいまいにし、行為に対して別の組織化の行為とその結果生み出される意味を実体として措定してしまったために、結局名詞の組織という実体を排除しきれなくなってしまっています。これを回避するには、行為と意味の相互反映性(reflexivity)を導入する必要があります。これと同じようなことを、全く別の透析治療のデータを使って、12月の組織学会でも発表します。

ここまでは、特にこれまでここで議論してきたサービスの理論にとってはあまり関連性がないように見えるかもしれません。しかし実は密接につながっています。それについては、また別途落ち着いて書きたいと思います。

Upcoming talks

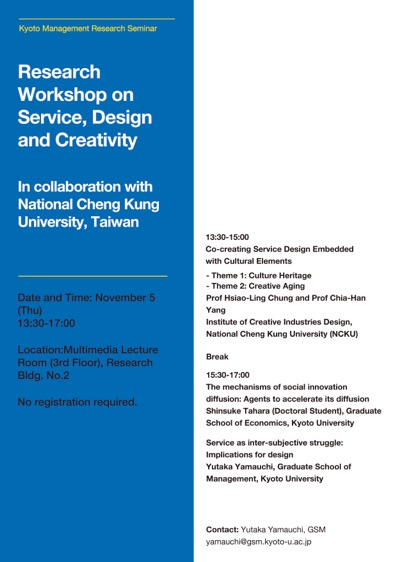

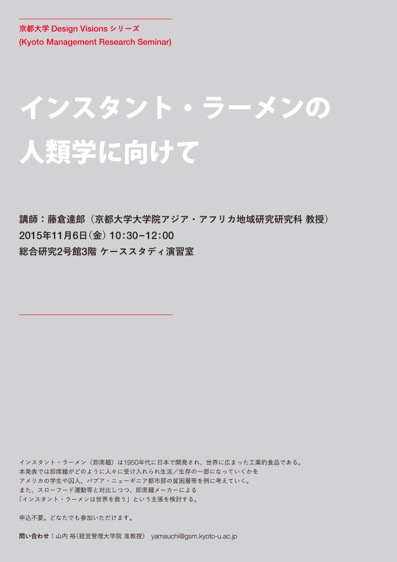

Nov 6 10:30-12:00 講演 藤倉達郎先生「インスタント・ラーメンの人類学に向けて」

論文の書き方

論文には「理論的貢献」が必要です。理論的貢献ではなく経験的分析の貢献しかないもの、つまり分析が面白く新しいだけのものは、残念ながら論文にはなりません。あるいは、「まだ誰もやっていない」研究というのも、論文にはなりません。誰もこの現象に注目していない、誰もこの理論をこの事象に適用していない、誰もこんな理論的主張をしていない、などはそのままでは論文にはなりません。たとえ、理論的な主張らしきものがあっても、それが既存の理論の問題を指摘し、それを解決することで新しい理論を提示してない限りは、理論的な貢献ではありません。(ちなみに世の中には「理論」というもの自体に批判的な動きがあり、実は私もそれに賛同する立場ですが、ここで言う理論というのはそういう理論批判も含めた広義のものを想定しています。)

既存理論をどう批判するのかということで、多くの誤解があります。必要なのは、既存理論の「内在的な問題」を炙り出すことです。逆に外在的な批判というのは、外から基準を持ってきて批判するものです。既存理論を批判するのに、全く別の理論的視座を持ってきても批判にはなりません。それをやり出すと、世の中にはありとあらゆる視座がありますので、無数の批判がありえます。わかりやすい(?)例で言うと、マルクスが資本主義を批判したとき、資本家を搾取する悪者であるという外在的批判はしませんでした。資本主義社会の内在的な構造の矛盾を炙り出し、資本家すらもその矛盾に囚われていることを示しました(その分析が完全に正しいかどうかは置いておきます)。

内在的な批判というのは、その理論自体の視座に基づいたときに、その理論の内部に問題があるということです。このような批判をするためには、既存の理論で書かれたところだけではなく、書かれていない「前提」を炙り出す必要があります。実は論文を書くときの労力としては、このような内在的な問題を見つけるところが9割です。時間もそれだけかかります。単にいくつかの便利なテクストを引用するだけでは、このような内在的な批判はできません。学者が「読む」とき、書かれていないことを読み取ることをしているわけです(読むことは書くことだというのはこういう意味です)。

実際には外在的な批判によって書かれた論文は多いです。しかし、このような論文は理論的貢献があいまいで論文としては弱いだけではなく、書くのが難しいです。内在的な問題を指摘し経験的分析で答えを示すことができると、分析を踏まえて必然的に理論的な貢献やインプリケーションが導けます。しかし、外在的な問題に焦点をあてた場合は、理論的な貢献を書くときに苦労します。筆者の書きぶりに依存します。

博士課程の間にそういうように論文が書けるようになっている必要があるという考えで指導しています。これができないまま学位を取ると、(私もそうでしたが)その後かなり苦労することになります。

闘いのサービスとは「M (マゾ)」の理論か

しかし、私の理論はMとは関係がありません。承認をめぐる闘いの前提は、対等なもの同士のせめぎあいです。対等であるとは、同じレベルの力(例えば資産や地位)を持っているということではなく、それぞれが他者に従属することなく自分で判断しているということです。そういう関係の中で人が出会うと、緊張感が生じ、自分の力を示すことになり、互いを試すということが起こるわけです。闘いがない場合には、相手から承認を得ることができません。少し危険な言い方をすると、客が試されるときMのような受け身の人が問題となっているのではなく、そこで勝負をする人、その瞬間に決断し自らに責任を持つ強い人(ニーチェ的か)が求められているわけです。一方的に奉仕されるサービスには満足できないだろうということです。

例えば、フロイトは人は快を求め不快を避ける(不快による興奮をやわらげる)という快原理とは別のより根源的な原理として、死の欲動という概念を持ち出しました。人が不快であるようなものを求めるということがそれにより説明されます。しかしながら、ここに一つの理論的難しさがあるように思います。つまり、人がある対象を観照しそれを求めるのか避けるのかという議論は、主体と客体を分離した上で、主観性を根拠としています。そのように主客を措定してしまうと、たしかに不快を求めるという結論になってしまいます(それ以外は自己イメージに依拠するぐらいしか選択肢はないでしょう)。

私は、基本的にはサービスとは相互主観性であると捉え、その理論は一環して相互主観性でなければならないと考えています。つまり、人が何かの対象を求めているという考え方ではなく、そもそも人が主体を展開するのは、相互主観性に依拠しているということです。ここで相互主観性とは闘いとして定式化しています。闘いを通して、人が主体を達成します。つまり、理論的な順序が逆なのです。主体があってからその主体が求める対象があるのではなく、対象(相互主観性)があってそれから主体が構築されることになります。このことを踏まえると、そもそも人が何を求めるのかという問題から出発するのではなく、そもそも人がどういう人なのかから問わなければなりません。だから、サービスとは要求を満たす活動ではなく、人が自己を獲得する過程ということになるわけです。

サービスデザインの限界とその超克

まず一つ目の問題です。ユーザの「体験」を重視していますが、よくない体験を避けるという以上のことが語られていません。サイロによって分断されている体験を統一する、顧客の視点に立っていないデザインを排除するなどです。そもそもポジティブにどういう「体験」を目指してデザインするべきかについては語り得ません。これは人間中心設計自体の問題です。Don Normanが言うように、人間中心設計によってよいデザインや失敗しないデザインは生まれるが、”great”なデザインは生まれないということに近いかもしれません。

そもそも「体験」はサービスのデザインにおいては適切ではないと思います。その理由は、あたかも一人の人の主観的な体験が問題になっているような印象を与えるからです。一人のユーザが目の前のプロダクトを見て使用している場合は、これでもなんとか語り得たかもしれませんが、サービスとは相互主観性ですので、デザインする対象がこのような主観性では問題が起こります。シンプルに言うと、まず主観性がありそれが求める客体があるのではなく、まず相互主観性がありそれから主体が生じると捉えた方が、サービスのデザインの可能性が広がるように思います。つまり客がどういう客であるかがデザインにおいて重要となります。

次の問題は、顧客との価値共創という概念によって、ステークホルダーが参加することで折り合いをつけ、顧客のために一貫したサービスを提供するという語られ方です。統一、円滑なコミュニケーション、デザインへの愛着や所有意識などのキラキラした言葉が並ぶ一方で、矛盾、緊張などの言葉が完全に排除されています。まずどういう調和が目指されているのかが曖昧です。多様な参加者が想定されているのであれば、その間の矛盾や緊張は排除できません。また、その調和にどのように到達できるのかが説明されていません。

この調和のある共創なり参加という概念に問題があります。シンプルに言うと、多様なステークホルダー(顧客も含むとしましょう)の声を一つの声に還元するというモデルです。このような一つの声に還元したモノローグは、多様な声が独立し互いに還元することなく、緊張感を持ちながら互いに挑戦しあうダイアローグとは全く異なるモデルです。このような一つの声への還元は原理的に不可能であるだけではなく、デザインとしての魅力を失う源泉となっています。ここでもバラバラの主観性から出発し調和させようとするのではなく、声がぶつかり合う相互主観性から出発する必要があります。

我々の意図はサービスデザイン自体を批判するということではなく、サービスデザインが従来のデザインから多くの言説を引き継いだので、本来の可能性を追求する道が塞がれてしまったということがもったいないという思いです。

京都新聞 2015年9月17日

「おもてなし」とは

おもてなしは、広く書かれているものを見ると、おおむね「心のこもった」「見返りを求めない」「奉仕」などと書かれています。欧米の”hospitality”も、”generosity,” “friendly,” “goodwill,” “virtue”などの概念で説明されます。もしこの概念がこういう意味だとすると、学者でなくても、その問題に気付いてしまいます。おもてなしがある程度広く議論される背景には、このような概念に対して人々の持っている「違和感」があるように思います(人は違和感のない概念をとりたてて議論したいとも思わない)。

まずhospitality(フランス語も同じ議論です)のデリダの議論から始めるのがわかりやすいように思います(ところで「おもてなし」は”hospitality”とは異なる概念で日本独自の文化だという主張には、どのような根拠があるのでしょうか)。hospitalityはラテン語のhospesから来ていますが、これはhostisとpetsからなります。hostisは見知らぬものという意味で、これはhostilisという「敵」という意味になります。petsはpotes, potentiaなどに関連し「力を持つ」という意味です。つまり、hospitalityとは、「敵になるかもしれない見知らぬものに対して力を持つ」という意味です。hospitalityが緊張感のある力の関係であることは、例えば、ゲストに対して「是非くつろいでください」とか”Make yourself at home”などと言うときに、人々が感じる違和感を考えればわかると思います。つまり、本当にくつろいでもらったり、本当に自分の家だと思われては困るということです(京都人だけではありません)。あくまで自分の家であるという力を保持し、その中でそれを放棄することです。

デリダは、hospitalityは「不可能」であると言います。これは脱構築特有の言い方ですが(私は真理をついていると思います)、hospitalityが不可能であることが、それを可能にする条件だということです。つまり、それが不可能であるから、それを一瞬の狂気によって実現することに意味が出るわけです。しかしそのような狂気でもってしても、hospitalityは不可能であることには変わりません。その不可能性がそもそもその概念の魅力なのです。だとすると上記のような一面的なおもてなし概念やhospitality概念は、それが不可能であること、そして不可能であるからそれを主張することに意味があることを理解しなければなりません。

hospitalityが敵に対して力を持つという理解は、文化人類学にとっては当たり前にことです(例えば、モースやレヴィ=ストロースなどの理論です)。自分のコミュニティにふとやってきた見知らぬ人は、敵対する可能性がありますし、知らない魔術を持つかもしれない不気味なものです。そのような客人に対して、自らを開き迎え入れ最大限もてなすことは、敵を取り込むというだけではなく、自分がそのような不気味な客人に怯えていないこと、それをはるかに乗り越える力があることなどを示すこと、つまり自分の力を示すことを意味します。そして、そのように客人をもてなすことができる人は、そのコミュニティで他に人から一目を置かれ、権力を蓄積する源泉となります。

日本的には茶の湯の文化などで「おもてなし」が語られますが、そこには力関係が前提となっています(熊倉先生の本を参考にしています)。それは秀吉が利休の力を試すために花を無造作に置いたことなどのエピソードでも主題化しますが、そもそも茶室は狭い空間で客と亭主が近くに座り、相手の所作を詳細に見ることができるという緊張感があります。なぜそのようなデザインをするのかというと、互いの力を試し、示し合い、認め合うという前提があるからです。そしてそのような緊張感のある中で、自然に無駄なくふるまえることが力を示す条件なので、ここでもまた力を示していないことが力を示すことにつながるわけです。

つまり、おもてなしとは「闘い」です。他でも書いているように、闘いにはもっと様々な理論的意味を込めていますが、ひとつの意味がここで書いたことです。

人間中心設計について

しかし、SDLが人間中心設計と一致するというというのは短絡すぎる結論だと思います。人間中心設計はやはり「中心」をどこにどのように定義するのかという点で、何らかの基礎付けを前提としているように見えますが(実践している方々はそうでない人が多いと思いますが理論としてという意味です)、SDLの議論の前提はそのような基礎付けを排除しようとする動きがその根本にあると思います(もちろん完全にそれに成功しているわけではありませんが)。

SDLは置いておいて、私はサービスの領域に関しては(実はサービスに限らないのですが)、人間中心設計という考え方では問題があるように思います。Don Normanがエモーショナル・デザインという言葉を用いて、わかりやすさ、ストレスのなさ、ユーザのエンパワーメントなどを根本原理とする人間中心設計を否定して、その「正反対」のアプローチを説いたことが示唆的なように思います。例えば、サービスでは顧客にわかりやすいとその価値を毀損します。京都の料理屋で軸がかかっていますが、これは完全に読めないことが重要です。鮨屋ではメニュー表を置きません。客を(弁証法的に)否定することがサービスにとって重要なのです。もちろん客は馬鹿にされたり、いじめられているわけではありませんし、たんにわかりにくくするということでもありません。こう言ってよければ、客を脱-中心化するということです。

この弁証法的な緊張感のある価値というのは、Normanのいう内省レベルとは異なります。敷居の高いサービスを利用するときの自己イメージやプライドを強調する議論があります。そのような高い敷居を越えることができるという自己イメージです。しかし、実際は真剣にサービスに対峙する対等なもの同士の間のせめぎ合いと捉えるべきでしょう(もちろん自己イメージは重要だと思いますが、それが原理となっているとは言えないという意味です)。サービスとその受益者を主客分離をして心理学的に考察した場合は、自己イメージというような議論になるのだろうと思いますが、この場合のサービスの価値はやはり相互行為であり、相互主観性にあるでしょう。

このあたりについては拙書のサービスデザインところで書きましたが、現在さらに佐藤くんと論文を書いていますので、まとまったらご報告したいと思います。IDEOの話しからNormanの話しにすりかわってしまいましたが、人間中心設計の理論については議論の余地があると思います。私はIDEOに詳しいわけでも、人間中心設計の専門家でもないので、色々な方々と議論したいところです。

パクる、引用する

テクスト自体が創造性の成果物であり、それ自体に価値があり、それを使用するためには、クレジットという形でリターンを与えるということは、多少の誤解を含んでいる。我々が引用するとき、テクストを「文章」として引用しているのではない(ちなみにテクストは文字だけではなく、あらゆる記号を含む)。我々が例えばニーチェを引用するとき、ニーチェその人を引用している。つまり、その人の考えたこと、生きたこと、その理論の全体を引用している。

そして、ニーチェその人をその時点でそのテクストでもって引用するとき、我々はニーチェだけを引用しているのではない。そこでなぜ他の人を引用しなかったのか、なぜニーチェでなければならないのか、これが問題となる。さらには、ニーチェ自体も他の人を引用しているのであり、その全体が問題となる。さらには、ニーチェがその後の研究者によって議論されており、そのテクストも非明示的に引用されることになる。その意味において、明示的には引用されてはいないが、他のものも引用されているのである。

我々が引用するとき、引用されたものはそのままの形でコピーされるのではない。まず、引用されたものは、肯定されるだけではなく、必ず否定される契機を含んでいる。パロディはその一つの典型だろう。一つのテクストをその場所から引きはがし、別のテクストの中に入れるだけでも、そのテクストを変容させることになる。実際に文章の場合はそのままコピーすることもあれば、カタチを変えて暗黙の形で引用されることもある。また、引用するということは、引用している人のパフォーマンスでもあり、その時点でそれを引用するという特定の自分、自分の理論を表現している。つまり、引用されたテクストには新しい意味が与えられて、利用される。ちなみに、そのテクストを読むという行為も同じように、テクストを利用し、否定し、テクストを作り出す行為である。

つまり、我々がテクストを引用するとき、歴史を引用している。自分が歴史を特定の形で切り出し、歴史を構成した上で、自らのテクストをその歴史の中に特定の形で位置付ける。引用するということは、自らがそこで歴史を作るということである。そこで学問がまずあって引用とはクレジットを明確にするというだけの問題ではなく、引用自体が学問そのものであると考えなければならない。デザインも同じである。歴史から離れた作品というのがあるだろうか。学問にしてもデザインにしても、この場のこの歴史を捉えなければならない。ただ面白いとか、単にキレイというものではないだろう。

新しい創造的な仕事をするというとき、必ず既存のテクストのネットワークに組込まれ、それを革新する。このことはただ既存のアイデアを利用しているだけとして、学問やデザインの創造性を貶めることではない。むしろ、学問やデザインの対象が、単に作り出されたモノを越え出て、歴史に及ぶという意味において、もっと大きな創造性を示唆している。つまり、学者もデザイナーも歴史を作っているのであって、文字や記号を作っているのではない。創造性とは面白いことを考えることではない。

つまり、問題はデザイナーが何かを引用なり参照したとして、そこでどういう歴史を作っているのかということである。Brilloの箱を引用するというシンプルなデザインが、一つの歴史であるということもありうる。ただアイデアを借用しただけなのか、あるいはそのアイデアを乗り越えることができたのか、それによってどれだけ歴史を捉え、新しい歴史を作り出したのか、これが問題である。パクるということは問題外だが、全く引用なくゼロから「創造的に」作り上げたものは面白くないだろう。

(という上記の文章もかなりの引用を含んでいる。詳細は拙書に…)

Talk: Julien Cayla Oct 1

https://www.yamauchi.net/wiki/pages/M6L6L940/Julien_Cayla_Nanyang_Business_School_Singapore_and_Kedge_Business_School_France.html

https://www.facebook.com/events/866973816719074/

小川治兵衛、清風荘、デザイン

西園寺公望別邸を京都帝国大学に寄贈されたもの。吉田キャンパスから歩いて3分程度のところにある。西園寺公望はもともと徳大寺家の子息であり、その弟は住友財閥に養子として入る。西園寺公望の他の邸宅と同じように住友が建てたもので、死後住友の所蔵となっていたものを京大に寄贈された。最近重要文化財に指定された。この庭は7代目小川治兵衛の作である。先日、次期12代目小川治兵衛である小川勝章氏に清風荘で講演をしていただいた。鈴木博之先生の本を参考にご紹介したい。

7代目は山県有朋に依頼され、蹴上の無鄰庵の庭を作った。その後、平安神宮の庭や住友家の庭などを作った(南禅寺あたりの庭はほとんど7代目の作で、私たちの結婚式も7代目作の庭で行った)。それまでの象徴主義の庭(例えば石を何かに見立てたもの)ではなく、苔と共に芝を使い、石を伏せて、赤松だけではなく楓などの様々な木を用い、開けた自然主義の庭を作った。

どのようにこのような庭が生まれたのか? 庭のデザインも、一つの社会のデザインであり、時代の変化を捉えフォームを与える。山県有朋がなぜ自然主義の庭を求めたのか? 明治維新で社会の権力構造が変化した。山県は時の教養者たちの茶会に呼ばれて、道具の価値だけを熱心に議論する人々に違和感を感じたという。何気ないものに過剰に意味を読み込む美的判断は合わなかったのだろう。軍人でもあり新しい時代の権力者であった山県には、それらの既存の権力構造(文化貴族)に入り込めないことと同時に、それを壊したいという思いもあったのではないか。

一方で、庭という権力を誇示するようなものにこだわる。それは従来の庭よりも圧倒的な力と新しさを持っていなければならなかった。そこに7代目の天才が合わさり、花開くことになる。その時の社会で特に高価で高貴であるとされているもの(茶道での名物など)ではない材料を使い、総合的にスケールの大きな庭を作る。そこには水を使った動きが必要であり、一点に向かった庭が必要だっただろう。

それは西洋式の庭ではいけなかった。その時代は明治維新も落ち着き、日清戦争に勝利した時期である。つまり単に西洋を目指すことを乗り越え、自己のアイデンティティを強く意識した時代であり、そこには日本の伝統的文化への関係性が強く出る。しかし、そこでは同時に既存権力の基盤となっている保守的な文化の否定でもなければならない。

そしてそこに疎水の水を引き込む。疎水は水力を原動力として工場を建てるために作られた(南禅寺から銀閣寺のあたりは工場地帯になる予定だった)。しかし、工事中に水力発電の技術が実用化する。それにより疎水の支流の水は必要なくなった。それを庭に引き込み、別の形で生かしたのである。その庭はその境界を越えた世界とつながっており、閉鎖的な空間ではない。そこには常に外から入ってくる力が感じられる。東山の借景も同様であろう(山県有朋は水が東山から流れてくるようにデザインしたという)。そもそも疎水の建設を許可したのは内務卿としての山県であった。ちなみに疎水からかなり西に位置する清風荘は疎水の水は引いていない。

新しい時代のフォームは、既存の権力構造の否定を目指して探究され、そして新しい世界を現前させることで、人々の目を全く新しいところに向ける。無鄰庵の庭がなければ、従来の庭が正解であり、それ以外の考え方は否定される。この庭ができたことで新しい世界が生まれ、従来の庭が否定されうる。このような新しいスタイルを作り出すためには、既存の権力構造から距離を置いた自分のアイデンティティとそれを正当化しようとする強い意思が必要である。新しい時代のデザインは、否定から始まり、否定を積み上げて一つのポジティブな世界を構成するが、それは自分を証明しようとする過程から生まれるだろう。

以上は後付けでの説明にすぎないが、デザインの一つのあり方について考えるヒントが多いと思われる。でも考えがまとまらない。

参考文献:

鈴木博之. (2013). 庭師小川治兵衛とその時代. 東京大学出版会.

「闘争」としてのサービス 入荷しました

闘争の概念について

闘争の概念は学問の初期から常に一つの流れとして存在していたと思います(ヘラクレイトスなど)。ホッブス、ヘーゲル、マルクス、ニーチェなどに流れていきます。歴史上、理論が発展したとき、闘争の概念との相互作用はつねにあったように思います。まず私はヘーゲルに理論の基盤を求めました。それは、間主観性を基礎としてサービスの理論を構築する必要があったこと、そしてそれに人のあり方を結びつけることができる視座として、ヘーゲルの弁証法は特に魅力的に感じたからです。人が自己を獲得するためには、他者との闘争を経なければならないということです。

しかしそれだけでは、抽象的すぎるかもしれません。サービスの文化について議論するとき特に依拠するのが、文化が闘争の賭金であることを示したブルデューです。また、異人厚遇を議論するために文化人類学の観点から依拠したレヴィ=ストロースやモースのテーゼは、闘争と贈与の連続性を強調するものです。ホスピタリティ(迎え入れ)を語るにはレヴィナスを避けては通れませんが、何よりも平和や正義を語ったレヴィナスは闘いをその根本に据えたわけです。サービスという社会的関係を説明するのに、その根底には闘争があるということは逆転の発想ではありますが、一応考え抜いてのことなのです…

たしかに、様々な闘争の関係の微妙な差異について必ずしも明確に議論していません。私は真剣勝負している客と提供者の関係性を闘争ということで捉えたのですが、そのとき相手を打ち負かしてやろうと思っている人もいますし、相手を尊敬して対峙している人、慣れない場所でドキドキしている人もいます。闘争と言うとマルクス的な政治的な闘争などに結びつけられるかもしれませんが、それとの区別は完全に明確にはなっていないかもしれません(そのようなゆらぎがあることは自覚しています…)。

次の研究の糧にしたいと思います。色々フィードバックいただいた方々、ありがとうございました。何とか説明をしようとして、どんどん深みにはまってしまっている観がありますが、自分では少しずつ前に進んでいるつもりです。

書籍紹介していただきました

http://gob-ip.net/blog/2015/08/15/インタビュー山内裕さん/

ちなみに現在欠品中のところが多いですが、2、3日で第2刷が書店に入荷すると思います。

難波鉦 つづき

太夫「… どなたさまも、この廓へ初めていらっしゃるお客様は、女郎にもてあそばれまい、ふられまい、手管をさせまい、などと言って、敵の中へ入るようにお思いになるそうです。それで大方は最初から悪戯を言い、女郎を困らせよう、酒を飲ませて酔わせようなどと、無理に粋ぶることをなさいます。つまらない事でございます。… しかし、粋と無粋、あほと賢い、田舎衆と京都衆、侍と商人のそれぞれの区別はあることで、これは何とも口では言えない、錬磨のたまものでございます。」

太夫「諸事同じことでございますけれど、野暮のくせに粋ぶること、アホのくせに賢ぶることは、いやらしいものでございます。とにかくなじんでのちは何事も心苦しくありませんが、最初から相手を困らせるようなことを言うのはいや。ただ最初からありのあまにして、いつとなく、真実も、悪口も言うのは、うれしくもあり、心憎くもあり、なぐさみにも、張り合いにもなりますけれども、すべて傾城はうそをついてだますものだとお思いになるために、相手を困らせる悪ふざけもすべてあることでございます。それなら廓へいらっしゃらないのがようございます。」

太夫「とにかく粋ぶることもせず、横柄にすることもなく、相手を困らせる悪ふざけも言わず、勘ぐりもせず、しゃんと筋の通ったお客様には、わたくしでも本当に、どうにもならないほどに、本心から惚れ込まないものでもございません。」

拙書にも書いたようなブルデューの議論に重なります… つまり、力を見せようとすると力をみくびられ、力に執着しないことが力を見せるためには必須である。ところで、先日書いた「たかま」とこの「高橋」は矛盾しています。ひとつは駆け引きであり、もう一つは筋を通すということです。しかし私はこの矛盾は二者択一ではないと思います。つまり、実践の水準では、この両方のロジックが並存しているはずです。このように矛盾を内包していることがサービスの面白さであり、難しさだと思います。

[注]

この難波鉦研究の背景をお伝えしておいた方がいいかと思います。横山先生のチームは「文明と言語」の研究をされました。横山先生の言葉を引用します: この研究の「ねらいは、人間社会が無限拡大の夢を捨て、抑制安定へと余儀なく赴きはじめたものの、それが暗い萎縮にいたるか、明るいあやを織りなすかの岐路にさしかかるたびに、方向を見失わない感覚を研ぎ澄ましつづけたいという一点にあった。… 安定社会にあっては、ひと、もの、こと、を仲立ちする様々な媒介が幅をきかすこと、そして世の明暗は、「主体」と呼ばれがちな個々の資質よりも、それらを組みあわせる媒介の質に大きく左右されるということであった」ということです。そこで17世紀後半の安定社会に入りつつあった社会において、これらの書物が遊廓という閉鎖的安定社会の発展維持に貢献したということです。

「サービスとは闘いである」の意味

そこで研究するにあたっては、なぜこのような理論が作り上げられ、保持されているのかということに興味が集まります。基本的にサービスにおいては人と人が、特に見しらぬ人同士が出会い、取引をします。相手のことがわからない中で、相手が欲しいもの、相手が提供できるものなどを探り合いながら、サービスを達成します。そうすると、どうしても相手のことがわからないという緊張感が生まれます。その緊張感を打ち消すために、笑顔、心遣い、丁寧さ、フレンドリーさなどが持ち出されます。つまり、既存のサービスの理論も、その基本関係が緊張感のある闘いであるということは暗黙のうちに理解しているのです。

ではなぜサービスが闘いにならざるをえないのか? そこにはもっと積極的な理由があります。それは、現在サービス理論において中心的な概念である「顧客満足度」というものを正しく理解するところから始めなければなりません。「顧客満足度」というものがあるとすると(個人的にはそういう概念は不要だと思うが)、それはニーズや要求を満たすとか、顧客の問題を取り除くとか、そういうことから得られるものはごく表面的であるということです。サービスは人と人が出会い価値を共創するものである以上、そこで問題になるのはその人の存在です。つまり、その人がどういう人なのかです。

そこで持ち出したのが、ヘーゲルの「承認への闘い」です。他の人から承認を得るということは、闘いに挑むということになります。上記の笑顔やフレンドリーさによって、この闘いを排除するわけですが、そうすると相互承認は起こりようもありません。取引は行われるが、そこで人と人が出会う意味はなく、人々はロボットとしてやりとりすることになります。闘いの概念を全面的に持ち出すことの意味は、この批判をとことん突き付めて、根本概念として闘いを据えることで、サービスをよりよく理解できるだろうということです。これが「サービスとは闘いである」というテーゼの意味です。

つまり、サービスにおいて相手を打ち負かすような関係性のようなものを支持しているわけではありません(ちなみに、鮨屋のサービスを正解だと主張しているわけではありません)。本当に真心をこめてサービスしている素晴しいプロフェッショナルの方々は、客に一方的に奉仕しているのではなく、客と真剣勝負をしていると言うべきだと思います。サービスをデザインするとき、単にニーズや要求を満たすとか、顧客にとっての問題を排除するというようなことだけを目指すのであれば、おそらく本来サービスのもつ価値のごく一部しか実現できていないということだと思います。

サービスの価値について

Vargo先生たちは実はこのことに気付いているだろうと思います。だから制度論を持ち出しているように見えます。制度は間主観性の一つの概念としてはとても扱いやすいからです。まず主観性が実は制度的に媒介されているということ、そして個々の主観性が長期的な観点からは一つの社会的事実として制度的に定立されることが暗黙の前提とされているのでしょう。しかし、これは実際に価値を共創している相互行為や相互作用を分析しない限りは、問題をサイドステップしているだけのように見えます。そのため価値が現象学的であるということは保持しています。このように書くとSDLに批判的に聞こえますが、基本的なアプローチには賛同しつつ、その議論の展開に無理がある部分があり修正が必要であるという主旨です。

難波鉦 なにわどら

たかま「… 男が金持ちならば、好いてくれそうなのを見定めて、確かに女郎になじむとみらたら、初対面、二度目も気を持たせるようにしてふれば、せつながって続け買いにするものでございますよ。三度目ほどでしっぽりと会いますと、逃げないものでございます。ただ、それも一概にはいえません。見立てが大事でございます。男によってはしゃんとしたのが好きな人もいて、そういうひとはふらずに面白おかしくもてなし、二度ほども床に入らなければ、ひたひたと迫ってくるものでございます。また、艶っぽいのが好きな男には、はじめの二三度まではひたひたとしてみせ、四五度ほどで口舌のように仕掛けて、時には、一晩もつきあわないようにすれば、いろいろと鼻の下を伸ばしてのぼせあがるものでございます。あまり金を持たない粋の男でしたら、なるべく愛しがって初回からしっぽりとぬれてやるのが女郎の心映えでもありますし、また、よそへの評判もよくいってくれるものでございます。なじみになれば、大人気を得るためになります。また、金を持たない阿呆にもなおさら同じようにいたします。そういうのはのぼせ上がってたいへん喜びますので、金持ちよりも多く会いに来るものでございます。そうなると、金持ちの男たちが焦りまして、本当に女郎のためになります。金持ちがそれで焦りだしたとみましたら、そこで金持ちをとりとめるようにします。そうするうちに例の貧乏人は金が尽きますから、あとは心から金持ちに惚れたように思われて、その大臣も『自分のために男をふった』などといって、たいへんよいことがあるものでございます。とにかくよく見極めていれあげないのが大事でございます。」

江戸時代の遊廓というのは、闘いのサービスだったのですね。